Projekt Biotop- und Artenschutz im Schutz- und Bergwald

Das Projekt wird gefördert im Rahmen des EU-Programmes Interreg Bayern-Österreich 2014-2020.

Totholz auf einer lichten Waldstelle (Foto: Klaus Reitmeier/piclease).

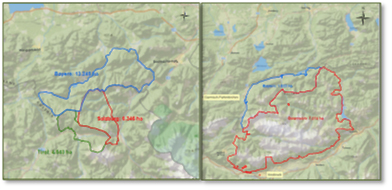

Lage der Probegebiete Dreiländereck Saalach und im Karwendel (LWF 2017 projektintern).

Der Bergwald spielt im Alpenraum eine wichtige Rolle. Als Schutzwald dient er dem Schutz der Bevölkerung vor Erdrutschen, Lawinen oder Hochwasser. Gleichzeitig gilt er aus Sicht des Naturschutzes selbst als schützenswert. So beherbergen Schutzwälder eine beträchtliche Zahl gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Zwischen Natur- und Naturgefahrenschutz treten dennoch Konflikte auf, da sich bestimmte Ziele scheinbar nicht vereinbaren lassen:

Während etwa Totholzanreicherung oder lichte Waldstellen naturschutzfachlich wichtig für den Erhalt gefährdeter Arten sind, gilt es im Zuge der Schutzwaldpflege, einen möglichst dichten und somit als stabil geltenden Wald zu entwickeln.

Die unterschiedlichen Ziele und Interessen aller Beteiligten zu untersuchen, Konflikte zu erkennen und Lösungsmöglichkeiten für diese zu erarbeiten, ist Ziel des Projektes Biotop- und Artenschutz im Schutz- und Bergwald. Das Projekt wird unter Leitung der Technischen Universität München (TUM) von der ANL gemeinsam mit der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft (LWF) sowie den Ländern Salzburg und Tirol über einen Zeitraum von drei Jahren (Juni 2017 bis Mai 2020) durchgeführt.

Das Projektgebiet erstreckt sich über die nördlichen Kalkalpen und umfasst somit Teile Bayerns und der österreichischen Bundesländer Salzburg und Tirol. Zwei Pilotgebiete sind für detailliertere Untersuchungen vorgesehen: Das Karwendel und das Dreiländereck im Bereich der Saalach.

Projektbausteine

Ressort- und länderübergreifende Kooperation

Natur kennt keine Grenzen. Im Projekt ist es daher zentral, dass Naturschutz und Forstwirtschaft aus Bayern, Salzburg und Tirol an einem gemeinsamen Konzept für den Arten- und Biotopschutz arbeiten. Das Projekt baut dabei auf eine Reihe von Erfahrungen aus Studien und anderen INTERREG-Projekten (z.B. WINALP, Almen aktivieren) auf und wird das Wissen der verschiedenen Ressorts und Länder zusammentragen.

Interessierte sind herzlich dazu eingeladen, sich bei den Projektpartnern zu melden, um zusätzliche Informationen zu erhalten. Zudem besteht die Möglichkeit, sich aktiv im Rahmen von Workshops einzubringen.

Ansprechpartner

Dr. Klaus Pukall, Lead-Partner, Technische Universität München, Lehrstuhl für Wald- und Umweltpolitik, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 2, 85354 Freising, Telefon: +49 8161 71-4617, E-Mail: klaus.pukall@tum.de.

Dr. Klaus Pukall, Lead-Partner, Technische Universität München, Lehrstuhl für Wald- und Umweltpolitik, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 2, 85354 Freising, Telefon: +49 8161 71-4617, E-Mail: klaus.pukall@tum.de.

Alois Simon, Patricia Schrittwieser, Land Tirol, Landesforstdienst, Abteilung Forstplanung, Bürgerstraße 36, 6020 Innsbruck/Österreich, Telefon: +43 512 508 4549, E-Mail: alois.simon@tirol.gv.at.

Alois Simon, Patricia Schrittwieser, Land Tirol, Landesforstdienst, Abteilung Forstplanung, Bürgerstraße 36, 6020 Innsbruck/Österreich, Telefon: +43 512 508 4549, E-Mail: alois.simon@tirol.gv.at.

Dr. Alois Zollner, Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF), Abteilung Biodiversität, Naturschutz, Jagd, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising, Telefon: +49 8161 71-4156, E-Mail: Alois.Zollner@lwf.bayern.de.

Dr. Alois Zollner, Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF), Abteilung Biodiversität, Naturschutz, Jagd, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising, Telefon: +49 8161 71-4156, E-Mail: Alois.Zollner@lwf.bayern.de.

Dr. Franz Binder, Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF), Abteilung Waldbau und Bergwald, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising,

Telefon: +49 8161 71-4566, E-Mail: Franz.Binder@lwf.bayern.de.

Dr. Wolfram Adelmann, Julia König, Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL), Angewandte Forschung und Internationale Zusammenarbeit, Seethalerstraße 6, 83410 Laufen, Telefon: +49 8682 8963-55, E-Mail:

Dr. Wolfram Adelmann, Julia König, Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL), Angewandte Forschung und Internationale Zusammenarbeit, Seethalerstraße 6, 83410 Laufen, Telefon: +49 8682 8963-55, E-Mail: ![]() ,

, ![]()

Michael Mitter, Franz Klaushofer, Land Salzburg, Landesforstdienst und Referat "Naturschutzgrundlagen und Sachverständigendienst", Fanny-von-Lehnert-Straße 1, 5020 Salzburg/Österreich, Telefon: +43 662 8042 3690, E-Mail: forstdirektion@salzburg.gv.at.

Michael Mitter, Franz Klaushofer, Land Salzburg, Landesforstdienst und Referat "Naturschutzgrundlagen und Sachverständigendienst", Fanny-von-Lehnert-Straße 1, 5020 Salzburg/Österreich, Telefon: +43 662 8042 3690, E-Mail: forstdirektion@salzburg.gv.at.

Im ersten Arbeitspaket sollen die Habitatansprüche der in den unterschiedlichen Waldtypen gefährdeten Tier-und Pflanzenarten definiert werden. Welche Arten das sind, wird aufgrund von Arten- und Biotopkartierungen festgelegt. Naturschutzfachliche Bewertungen sollen darlegen, inwieweit sich Schutzwaldmanagement und Bewirtschaftung auf die festgestellten Arten auswirken können. Besonderes Augenmerk wird dabei auf den Frauenschuh, den Alpenbock und die Raufußhühner gelegt.

Zusätzlich werden Tagfalterarten identifiziert und weitere Pflanzenarten definiert, die sich als Zeiger von lichten Waldstrukturen eignen.

Im ersten Arbeitspaket sollen die Habitatansprüche der in den unterschiedlichen Waldtypen gefährdeten Tier-und Pflanzenarten definiert werden. Welche Arten das sind, wird aufgrund von Arten- und Biotopkartierungen festgelegt. Naturschutzfachliche Bewertungen sollen darlegen, inwieweit sich Schutzwaldmanagement und Bewirtschaftung auf die festgestellten Arten auswirken können. Besonderes Augenmerk wird dabei auf den Frauenschuh, den Alpenbock und die Raufußhühner gelegt.

Zusätzlich werden Tagfalterarten identifiziert und weitere Pflanzenarten definiert, die sich als Zeiger von lichten Waldstrukturen eignen.

In zwei Natura 2000-Gebieten im Karwendel werden Schritte zur Umsetzung von EU-Naturschutzrichtlinien eingeleitet. Ziel ist ein grenzüberschreitendes Monitoring der Gebiete und der im ersten Arbeitspaket festgelegten Arten.

In zwei Natura 2000-Gebieten im Karwendel werden Schritte zur Umsetzung von EU-Naturschutzrichtlinien eingeleitet. Ziel ist ein grenzüberschreitendes Monitoring der Gebiete und der im ersten Arbeitspaket festgelegten Arten. Die Waldtypen Carbonat-Trockenkiefernwald und mäßig trockener Carbonat-Bergmischwald sowie Sonderwaldstandorte wie Schluchtwälder stellen meist seltene, schützenswerte Wälder dar, übernehmen aber auch wichtige Schutzfunktionen. Im dritten Arbeitspaket sollen diese Waldtypen im Projektgebiet auf Basis von Kartierungen festgestellt werden. Durch Erfassung von Geologie, Hangneigung und potentiellem Waldtyp, sollen prioritäre Schutzwaldgebiete identifiziert werden.

Die Waldtypen Carbonat-Trockenkiefernwald und mäßig trockener Carbonat-Bergmischwald sowie Sonderwaldstandorte wie Schluchtwälder stellen meist seltene, schützenswerte Wälder dar, übernehmen aber auch wichtige Schutzfunktionen. Im dritten Arbeitspaket sollen diese Waldtypen im Projektgebiet auf Basis von Kartierungen festgestellt werden. Durch Erfassung von Geologie, Hangneigung und potentiellem Waldtyp, sollen prioritäre Schutzwaldgebiete identifiziert werden.

Umgang mit zufälligen Ereignissen (Windwurf, Schneebruch, Lawinen, Insektenschaden)

Umgang mit zufälligen Ereignissen (Windwurf, Schneebruch, Lawinen, Insektenschaden) Auf der Bestandsebene sollen die entwickelten Lösungen beispielhaft Anwendung finden.

Auf der Bestandsebene sollen die entwickelten Lösungen beispielhaft Anwendung finden. Das Projekt wird durch eine umfassende Konfliktstudie wissenschaftlich durch die TU München begleitet. Besonders wichtig ist es, die Akteure zu beteiligen und in Konfliktlösungsstrategien einzubinden.

Das Projekt wird durch eine umfassende Konfliktstudie wissenschaftlich durch die TU München begleitet. Besonders wichtig ist es, die Akteure zu beteiligen und in Konfliktlösungsstrategien einzubinden. Neben der Veröffentlichung in klassischen Medien und wissenschaftlichen Zeitschriften, ist es

ein Ziel, einen ressort- und länderübergreifenden Lehrgang zu etablieren, um Projektergebnisse

zu vermitteln und auch langfristig die grenzüberschreitende Kooperation zu sichern.

Neben der Veröffentlichung in klassischen Medien und wissenschaftlichen Zeitschriften, ist es

ein Ziel, einen ressort- und länderübergreifenden Lehrgang zu etablieren, um Projektergebnisse

zu vermitteln und auch langfristig die grenzüberschreitende Kooperation zu sichern.