FUNDGRUBE Naturschutz: Aktivitäten des Bayerischen Artenschuzzentrums

In dieser Sonderausgabe der Fundgrube Naturschutz gibt Ihnen das Team des Bayerischen Artenschutzzentrums einen Einblick in seine aktuellen Aktivitäten.

![]() Zurück zur Ansicht aller Beiträge

Zurück zur Ansicht aller Beiträge

In dieser Sonderausgabe der Fundgrube Naturschutz gibt Ihnen das Team des Bayerischen Artenschutzzentrums einen Einblick in seine aktuellen Aktivitäten.

| 0

| 0

(Lisa Zeller, Roman Schuster, Michael Schmitt) Mit 01.07.2022 ist das Kompetenzzentrum Artenkartierung (K-ART) der DB Netz AG unter der Leitung von Dr. Michael Schmitt als eigenständige Organisationseinheit gegründet worden. Mit K-ART ist eine Abteilung entstanden, die sich in erster Linie mit dem Thema Artenschutz und im Speziellen mit Artenkartierungen für die DB AG beschäftigt. Hierfür wird Personal aufgebaut, das die entsprechende Fachexpertise mitbringt und als Ansprechpartner DB-weit agiert. Für die operative Arterfassung werden ausgebildete Kartierer-Artenspürhunde-Teams (KAT) eingesetzt. Mit einem eigens entwickelten IT-System wird die Artenkartierung digitalisiert und automatisiert. Somit können Kartierungen vorausschauend geplant und sowohl interne als auch externe Kartierergebnisse standardisiert erfasst und in einer Datenbank gespeichert werden.

Mithilfe des IT-Systems wurden im Herbst 2022 mehrere Streckenabschnitte ermittelt, für welche im Jahr 2023 Kartierungen stattfinden werden. Der Großteil dieser Leistungen wird von externen Kartierbüros bearbeitet. Der Schwerpunkt der internen Kartierer des Teams K-ART liegt auf ausgewählten Projekten und auf kurzfristigen internen Anfragen, welche den Einsatz des Artenspürhundes erfordern.

Derzeit sind fünf ausgebildete KAT im Einsatz, die 2022 diverse Einsätze innerhalb der DB AG übernommen haben. Schwerpunkt der Teams ist der Präsenz-Absenz-Nachweis von Reptilien und Amphibien sowie das Aufspüren von potenziellen Fledermausquartieren bei anstehenden Bahnprojekten.

Die Einsatzmöglichkeit der Teams sei an einem Beispiel kurz erklärt: Storm und Monte sind zwei Artenspürhunde, die auf die streng geschützte Art Zauneidechse konditioniert und auf Mauereidechsen gegenkonditioniert sind. Das bedeutet, dass sie im Training gelernt haben, dass Mauereidechse nicht für Belohnung steht und sie daher diese Art im Feld nicht anzeigen. Das K-ART konnte somit am Projekt Nordbahnsteig Pasing mit Hilfe der KAT den geforderten Auftrag übernehmen und zukünftige Baustelleneinrichtungsflächen auf Vorkommen von der streng geschützten Art Zauneidechse prüfen. In diesem Fall stellen die Artenspürhunde des K-ART eine perfekte Ergänzung zum Menschen dar.

| 0

| 0

In einem bürgerwissenschaftlichen Projekt in der Rhön wurden die Golddistel (links) und die Silberdistel (rechts) erfasst. Von der bekannteren und positiver besetzten Silberdistel gab es, bei ähnlicher tatsächlicher Dichte, deutlich mehr Meldungen (Fotos: Maja Büttner).

(Tina Bauer, Hannah Babel, Pia Bergknecht) Positiv besetzte Tier- oder Pflanzenarten können ein Motivationsfaktor zur Teilnahme an bürgerwissenschaftlichen Arterfassungsprojekten sein. Dies zeigt die Auswertung eines Projektes zur Suche nach Silberdistel (Carlina acaulis) und Golddistel (Carlina vulgaris) im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön. Sind die gesuchten Arten – wie beispielsweise die Silberdistel in der Rhön – regional bedeutsam, besonders geschützt oder sehr auffällig, kann dies dazu führen, dass die Arten nach der Teilnahme am Projekt bewusster und häufiger wahrgenommen werden.

Im Naturschutz werden in den letzten Jahren vermehrt bürgerwissenschaftliche Projekte (auch bekannt als „Citizen Science“) zur Erfassung von Arten durchgeführt, um neue Erkenntnisse über die Verbreitung von Tier- und Pflanzenarten zu gewinnen. Dabei ist allerdings noch wenig darüber bekannt, welche Auswirkung die Teilnahme an einem solchen Projekt auf die Bevölkerung hat (BRUCKERMANN et al. 2020) und welche Haltungen und Emotionen die Teilnahme beeinflussen. Durch qualitative Befragungen von Teilnehmenden mittels leitfadengestützter Interviews (sechs Personen) sowie quantitativer Befragungen mittels Online-Fragebögen (37 Personen) wurden am Beispiel des Projektes zur Suche nach Silberdistel und Golddistel in der Rhön Einstellungen gegenüber den gesuchten Arten untersucht. Insgesamt gab es im Projektzeitraum (Oktober/November 2021 bei der Silberdistel mit 173 Meldungen (mehr als 2.000 Einzelpflanzen) deutlich mehr Funde als bei der Golddistel mit 22 gemeldeten Standorten (300 Einzelpflanzen) Dies entspricht jedoch nicht den realen Verhältnissen, da die Golddistel in der Region mindestens ebenso häufig vertreten sein müsste.

Die Silberdistel (Carlina acaulis) – regional unter dem Namen „Rhöndistel“ bekannt – ist eine insgesamt sehr bekannte und positiv besetzte Pflanze in der Rhön, was die Auswertung der Befragungen bestätigte. Viele Teilnehmende beschrieben sie als Wahrzeichen oder Symbolpflanze der Rhön und verbinden sie mit einem Gefühl von Heimat oder Erinnerungen an ihre Kindheit. Die Golddistel (Carlina vulgaris) hingegen war den Befragten in der Rhön deutlich unbekannter. Im Gegensatz zur Silberdistel wurde sie als weniger schön und weniger besonders wahrgenommen und die Befragten waren sich unsicherer, ob es sich überhaupt um eine einheimische Pflanze handelt. Insgesamt waren sich die Teilnehmenden außerdem bei der Bestimmung der Silberdistel deutlich sicherer als bei der Bestimmung der Golddistel.

| 0

| 0

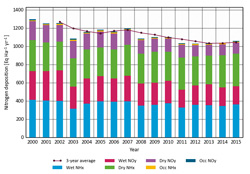

In Deutschland nimmt die Stickstoffdeposition seit 2000 ab. Dies ist vor allem auf die reduzierten Emissionen der oxidierten Verbindungen durch Industrie, Energie- und Wärmeerzeugung zurückzuführen. Emissionen von Ammoniak aus der Landwirtschaft haben sich kaum verändert. Die Angaben in der Grafik sind eingeteilt in nasse (wet), trockene (dry) und feuchte/okkulte (occ) Depositionspfade für oxidierte (NOy) und reduzierte (NHx) Stickstoffverbindungen. Die angegebene Einheit Äquivalente pro Hektar und Jahr [eq/ha/yr] lässt sich in Kilogramm pro Hektar und Jahr [kg/ha/yr] umrechnen: 71,4 eq entsprechen 1 kg Stickstoff.

Quelle: PINETI-3 Forschungsbericht | UBA (2018); www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-oekosysteme/eintraege-von-schadstoffen/deposition-von-stickstoffverbindungen#trend

Stickstoffemissionen und daraus resultierende Nährstoffeinträge verändern die Pflanzenartenzahl und -zusammensetzung betroffener Ökosysteme: Hohe Stickstofffrachten vermindern die Biodiversität, weil auf magere Böden angepasste Pflanzen von konkurrenzstarken Arten, insbesondere von schnellwüchsigen Gräsern, verdrängt werden. Drei Schweizer Wissenschaftler gingen der Frage nach, ob dieser Prozess reversibel ist. Motiviert wurden sie durch eine erfreuliche Tatsache: In der Alpenrepublik ist dank technischer Verbesserungen bei der Verbrennung fossiler Energieträger und aufgrund reduzierter Massentierhaltung die „Düngung aus der Luft“ mit Stickoxiden und Ammoniak zwischen 1990 und 2015 um rund 28 Prozent zurückgegangen. „Wir wollten wissen, ob sich diese Veränderungen auch im Pflanzeninventar von naturnahem, ungedüngtem Grünland widerspiegeln“, erklärt Studienleiter Peter Kammer von der Pädagogischen Hochschule Bern. „Die Artenzahl per se sagt nicht viel aus“, so der Pflanzenökologe. „Deshalb lag unser Fokus auf den oligotrophen Grünland-Arten, die für ungedüngte, extensiv genutzte Wiesen und Weiden typisch sind. Denn das sind ja gerade die Arten, die man aus naturschutzfachlichen Gründen erhalten will“.

Das Forscher-Trio griff auf botanische Daten zurück, die zwischen 2001 und 2015 im Rahmen des Biodiversitätsmonitorings Schweiz (BDM) erfasst worden waren und stellte sie den im selben Zeitraum am jeweiligen Ort angefallenen Stickstoffeinträgen gegenüber. In die Auswertung gingen 147 extensiv bewirtschaftete Wiesen und Weiden in unterschiedlichen Landesteilen und Höhenlagen ein; in drei Erhebungen von 2001–2005, 2006–2010 und 2011–2015 wurden dort jeweils 1- bis 2-mal pro Jahr auf 10 m2 großen Probeflächen alle Pflanzenarten aufgenommen. Insgesamt konnten 707 Spezies nachgewiesen werden; je Fläche kamen davon mindestens 29 und maximal 73 vor. Um neben der puren Präsenz von Arten auch quantitative Daten zu bekommen, untersuchte Peter Kammer zwischen 1992 und 2013 zusätzlich zu den BDM-Flächen die Vegetationsentwicklung auf einer steilen Trockenwiese im Raum Bern; dort war die Stickstoff-Deposition im Beobachtungszeitraum um 24 Prozent zurückgegangen.

| 0

| 0

Holzstege und Bänke wie diese könnten bald aus Grünschnitt hergestellt werden – erste Prototypen werden in Belgien bald in der Praxis verwendet (Foto: dMz/Pixabay).

(Sonja Hölzl) Straßenbegleitgrün und extensives Grünland sind ein wertvoller Lebensraum für Insekten. In der Pflege wird oft zweimal gemäht und das Mähgut abtransportiert. Die nachhaltige Verwertung dieser Biomasse steht vor rechtlichen (Status als Abfall) und wirtschaftlichen Herausforderungen. Die Projekte Grassification und GO-GRASS erarbeiten daher mögliche Wertschöpfungsketten, die über die Biogas-Produktion oder Kompostierung hinausgehen. Einige Prototypen, Grasfaserplatten, Pellets und Baumaterialien aus Grünschnitt sind fertig entwickelt und werden nun im Einsatz getestet.

Biomasse aus der Straßen- oder Landschaftspflege im Sinne der Nachhaltigkeit zu nutzen ist ein aktuelles Thema, für das bisher wenige Lösungsansätze existieren. Das liegt einerseits an den rechtlichen Rahmenbedingungen (Grünschnitt als Abfallprodukt) sowie andererseits an den wirtschaftlichen Anforderungen an Qualität (Fasergröße, Trockenbiomasse, Plastikverschmutzung und Sandgehalte), Logistik (ganzjährliche Materialverfügbarkeit in konstanter Menge) und Kosten. Die Nutzung als Streu, Kompost, in der Verbrennung oder für Biogas wird mit einigen Herausforderungen bereits zum Teil umgesetzt. Andere Ansätze wie Verkohlung, Grasfaserplatten oder Pellets gelten noch als exotische Alternativen. Mit den Projekten Grassification (2018–2021) und GO-GRASS (2019–2023) wurden beziehungsweise werden unter anderem diese Verwertungsmöglichkeiten weiter erforscht.

| 0

| 0

Die Klima-Steckbriefe informieren für die sieben Regierungsbezirke Bayerns über die Folgen des Klimawandels und bieten somit die fachliche Grundlage für den Einstieg in die Klimaanpassung (Foto: © LfU, Klima-Zentrum).

(Susann Schwarzak) Die Hitzewellen des vergangenen Sommers zeigen, dass die Auswirkungen des Klimawandels mit häufigeren und intensiveren Extremen auch in Bayern zu spüren sind. Neben ambitioniertem Klimaschutz ist daher die Anpassung an die bereits bestehenden und zukünftig unvermeidbaren Folgen des Klimawandels notwendig.

Die Klima-Steckbriefe des Klima-Zentrums im Bayerischen Landesamt für Umwelt helfen Kommunen die regionalen Klimafolgen vor Ort einzuschätzen und bieten somit eine Einstiegshilfe in die kommunale Klimaanpassung. In den Steckbriefen werden ausgewählte Auswirkungen des Klimawandels für die gesellschaftlichen Handlungsfelder Wasserwirtschaft, menschliche Gesundheit, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft sowie Städtebau und Bauwesen kurz dargestellt. Die besondere Betroffenheit von Städten wird in einem zusätzlichen Kapitel hervorgehoben. Ausgehend von der regionalen Klimaentwicklung wird insbesondere auf Folgen durch Temperaturanstieg und zunehmende Extremereignisse wie Starkregen und Trockenheit eingegangen. Besonders relevante Klimafolgen werden regionalspezifisch beschrieben und Werkzeuge aufgeführt, um die Herausforderungen vor Ort selbstständig beurteilen zu können.

| 0

| 0

Freiwillige aus der GoNature-Community bei einer Beetbepflanzung Ende Mai 2022 (Foto: Sophia Grießmann).

(Levke Sönksen) GoNature ist eine deutschlandweite gemeinnützige Online-Plattform für das Ehrenamt im Bereich Natur- und Artenschutz. Organisationen können hier über ein eigenes kostenfreies Profil direkt nach freiwilligen Helfer:innen für ihr Projekt suchen.

Natur- und Artenschutz kann nur gemeinsam gelingen. Und so hat GoNature sich das Ziel gesetzt, freiwillige Helfer:innen und Organisationen im Bereich Natur- und Artenschutz zusammenzubringen.

GoNature ist eine gemeinnützige Online-Ehrenamtsplattform, auf der deutschlandweit inzwischen über 600 Organisationen in über 1.500 Projekten nach freiwilligen Helfer:innen suchen. Die abgebildeten Themen- sowie Tätigkeitsbereiche sind dabei so vielfältig wie die Organisationen selbst: Von Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit über die Betreuung und Gestaltung von Schutzgebieten bis hin zu Aktionen und Naturbeobachtungen.

Durch eine starke Online-Präsenz und eine hohe Reichweite, insbesondere unter jüngeren Menschen, bietet GoNature Organisationen die Möglichkeit, mit ihrem Projekt neue Zielgruppen zu erreichen, das Team zu diversifizieren und sich für die Zukunft bereit zu machen.

Dass es mitunter neue Wege braucht, um motivierte Menschen und tolle Projekte zusammenzubringen, wurde auch von der Heinz Sielmann Stiftung sowie dem Bundesamt für Naturschutz erkannt: GoNature wird im Bundesprogramm Biologische Vielfalt mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert.

| 0

| 0

Auf der Suche nach Süßwassermuscheln beobachtet man sehr intensiv den Gewässergrund – egal ob in Bayern oder anderswo auf der Welt (Foto: Melanie Schuhböck/ANL).

(Katharina Stöckl-Bauer) Wer beschäftigt sich schon mit der unbedeutenden Gruppe der Süßwassermuscheln – das ist wohl eine landläufige Meinung, die auch in Naturschutzkreisen weit verbreitet sein dürfte. In gewisser Weise mag da was dran sein. Aber zugegeben, diese provokante These sollte in erster Linie Ihre Aufmerksamkeit wecken. Denn das europäische Projekt Confremus beweist das Gegenteil.

Tatsächlich gibt es in ganz Europa viele Wissenschaftler*innen und Praktiker, die sich intensiv mit der Biologie, Ökologie und dem Schutz von Süßwassermuscheln beschäftigen. Und das ist auch dringend notwendig angesichts der starken Gefährdung dieser Artengruppe und ihrer gleichzeitig wichtigen Funktionen und Ökosystemleistungen in Seen, Flüssen und Bächen (VAUGHN 2018). Allein in Bayern stehen mehr als 60 % der Muscheln auf der Roten Liste (BAYLFU 2022).

Im Rahmen eines sogenannten europäischen COST-Projekts (European Cooperation in Science and Technology) bauen derzeit Malakolog*innen aus insgesamt 17 europäischen Ländern ein gemeinsames Netzwerk auf, um besser zusammenzuarbeiten und gemeinsam Projekte, Forschungsarbeiten und Schutzstrategien zu entwickeln. Das Projekt nennt sich Confremus – Conservation of Freshwater Mussels: Pan-European Approach – und deckt mit seinen Mitgliedern nahezu ganz Europa ab: die östlichsten Mitglieder kommen aus Moldawien und der Ukraine, die westlichsten aus Portugal. Die Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege ist ebenfalls Mitglied und unterstützt bei der Öffentlichkeitsarbeit.

| 1

| 1

Landschaft schafft Vielfalt, deshalb wollen wir sie genussvoll erhalten. Ein Schäfer in Ehrenbürg lässt seine Schafe am Berghang weiden und bewirtschaftet so nachhaltig eine Natura 2000-Fläche (Foto: Andreas Niedling).

(Martina Althammer und Evelin Köstler) Von süßen Fruchtsäften aus Oberbayern, wertvollem Walnussöl aus Mittelfranken, bis zu erstklassigem Fleisch vom Jura-Lamm aus Oberfranken haben diese Produkte eines gemeinsam: Es handelt sich um Natura 2000-Produkte.

Dahinter verbirgt sich eine weitere Aktion des Projekts „LIFE living Natura 2000“ – einem von der EU geförderten Kommunikationsprojekt für das Netzwerk aus europäischen Schutzgebieten in Bayern. Die Natura 2000-Produkte sind nachhaltig, regional und helfen, das europäische Naturerbe in Bayern zu bewahren. Der Kauf der Produkte unterstützt zudem die heimische Wirtschaft, die vor Ort Arbeitsplätze schafft, und er sorgt für den Erhalt wertvoller Kulturlandschaften mit ihrer biologischen Vielfalt.

| 0

| 0

Weitere Artikel: