Photovoltaik und Biodiversität: was wissen wir (noch nicht)?

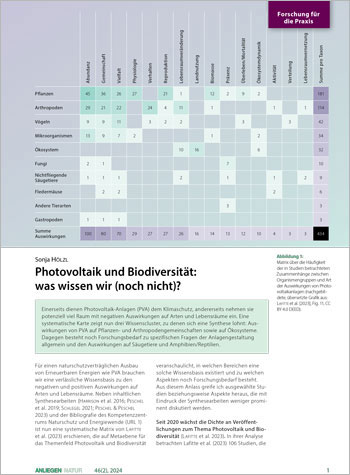

Matrix über die Häufigkeit der in Studien betrachteten Zusammenhänge zwischen Organismengruppen und Art der Auswirkungen von Photovoltaikanlagen (nachgebildete, übersetzte Grafik aus: Lafitte et al. [2023], Fig. 11, CC BY 4.0 DEED).

Sonja Hölzl

Photovoltaik und Biodiversität: was wissen wir (noch nicht)?

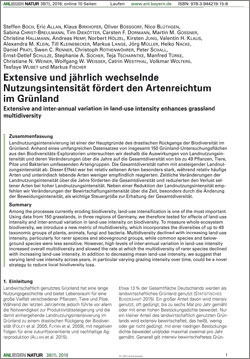

Einerseits dienen Photovoltaik-Anlagen (PVA) dem Klimaschutz, andererseits nehmen sie potenziell viel Raum mit negativen Auswirkungen auf Arten und Lebensräume ein. Eine systematische Karte zeigt nun drei Wissenscluster, zu denen sich eine Synthese lohnt: Auswirkungen von PVA auf Pflanzen- und Arthropodengemeinschaften sowie auf Ökosysteme. Dagegen besteht noch Forschungsbedarf zu spezifischen Fragen der Anlagengestaltung allgemein und den Auswirkungen auf Säugetiere und Amphibien/Reptilien.

Summary

Photovoltaics and biodiversity: what do we (not yet) know?

On the one hand, photovoltaic systems serve climate protection, on the other hand they potentially take up a lot of space with negative effects on species and habitats. A systematic map now shows three clusters of knowledge that are worth synthesizing: the effects of photovoltaics on plant and arthropod communities and on ecosystems. In contrast, there is still a need for research on their effects on mammals and amphibians or reptiles as well as how their design and installation methods moderates these effects.

Weiterlesen »

| 0

| 0