Die Grüne Stadt der Zukunft (Quelle: Volker Haese/IÖW)?

Simone Linke, Teresa Zölch, Sabrina Erlwein, Amelie Bauer, Christina Meier-Dotzler, Andreas Putz, Johannes Rupp, Malte Welling, Stephan Pauleit und Werner Lang

https://doi.org/10.63653/mept8060

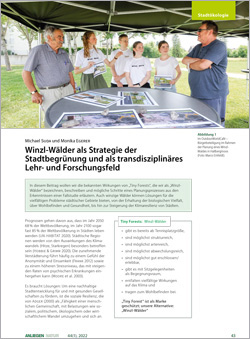

Im Forschungsprojekt „Grüne Stadt der Zukunft“ wurde die Frage gestellt, wie Städte klimaresilient wachsen können und wie eine leistungsfähige, grüne Infrastruktur in die Stadtplanung integriert werden kann. Das Projektteam forschte in verschiedenen Quartieren, sogenannten Reallaboren, in Austausch mit Planenden und Zivilgesellschaft an Handlungsmaßnahmen. Wesentliche Empfehlung des Projektes ist, Klimaanpassungs- und Klimaschutzmaßnahmen möglichst frühzeitig in die Planung zu integrieren. Auch Großbäume und Durchlüftungsachsen zu erhalten und die Umweltbilanz von grauen und grünen Maßnahmen bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen, spielen eine wichtige Rolle für klimaresiliente Stadtquartiere. Die Stadtgesellschaft sollte in die klimaorientierte Quartiersentwicklung einbezogen werden. Sie kann über Diskussion von wünschenswerten Zukunftsperspektiven und die Umsetzung von konkreten Grünmaßnahmen motiviert und aktiviert werden, zu einer klimawirksamen Begrünung beizutragen.

Summary

Climate-resilient neighborhoods in a growing city – research results from the “Green City of the Future” project

The research project „Green City of the Future“ addressed the question of how cities can grow in a climate-resilient process and how an efficient green infrastructure can be integrated into urban planning. The project team researched measures for implementation in various neighbourhoods, so-called urban living labs, in exchange with planners and civil society. The main recommendation of the project is to integrate climate adaptation and climate protection measures into planning as early as possible. Preserving large trees and ventilation axes and considering the environmental balance of grey and green measures in building planning also play an important role for climate-resilient urban neighbourhoods. The urban community should be involved in climate-oriented neighbourhood development. By discussing desirable future perspectives and implementing concrete green measures, they can be motivated and activated to contribute to climate-effective greening.

Weiterlesen »

| 0

| 0